不少人以为只有“早绝经”才危险悦配资,“晚一点绝经就更健康”;也有人认为“我没有胸闷胸痛,就不可能是心脏问题”。真实情况更复杂——雌激素缓慢退场、代谢齿轮悄悄偏移、血管内皮逐步失去韧性,这些变化在绝经后悦配资几乎人人都会经历,绝经早晚只是“起跑线”不同,心血管风险的曲线却都在缓慢抬升。

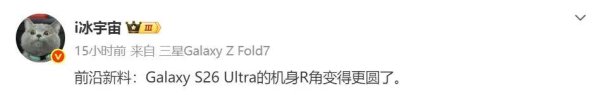

绝经后为何“风险曲线”整体抬升?

进入绝经,雌激素水平下降并非瞬间跳水,而是像调暗灯光那样逐级减弱。雌激素本身具备维持血管舒张、改善脂质谱、抑制慢性炎症反应的多重作用,当这一保护伞收拢时,血压更易波动,甘油三酯和低密度脂蛋白可能上行,内皮修复速度变慢,斑块“生长”的门槛被降低。再叠加年龄增长带来的胰岛素抵抗、体脂分布改变与睡眠质量下降,风险并非突然出现,而是“长期积累的结果”。

绝经早与绝经晚,差别只在“起点”吗?

常见误解是:绝经早=高危,绝经晚=安全。事实上,两者都处在风险上升轨道上,只是绝经早的人更早进入“无保护期”,累积暴露时间可能更长;绝经晚的人虽然起点稍后,但若同时合并家族史、血脂异常、吸烟或久坐等因素,风险依旧会被推高。换言之,谁也不是“天然免疫”,只是风险叠加的节奏不同。

没症状就不需要查?为什么这想法不靠谱?

冠心病的早期常常“安静”,动脉壁里的钙化与斑块像在墙内生长的霉斑,未必立刻穿墙见客。等到胸痛、气促、出汗这类“闹钟”响起,往往已不是初期。因此,仅凭有无症状来判断要不要筛查,很容易错过窗口期。越是“看似平静”,越需要用客观检测打破错觉。

这项筛查是什么?为何重点推荐冠脉钙化评分(CAC)?

在众多评估手段中,低剂量非增强冠脉钙化CT(CAC)因其“可量化、可分层、可比较”而被广泛采用。它像给冠状动脉做一次“年轮计数”,通过Agatston积分衡量血管壁钙化负担:0分提示短期事件风险较低;1–99分为低至中度;100–399分提示中度以上风险;≥400分则预示更高的事件可能。它不替代临床判断,却能把“看不见的潜在危险”拉到台前,帮助医生与个人制定更有针对性的干预方案。

谁更该做CAC?合适的时机与频率是什么?

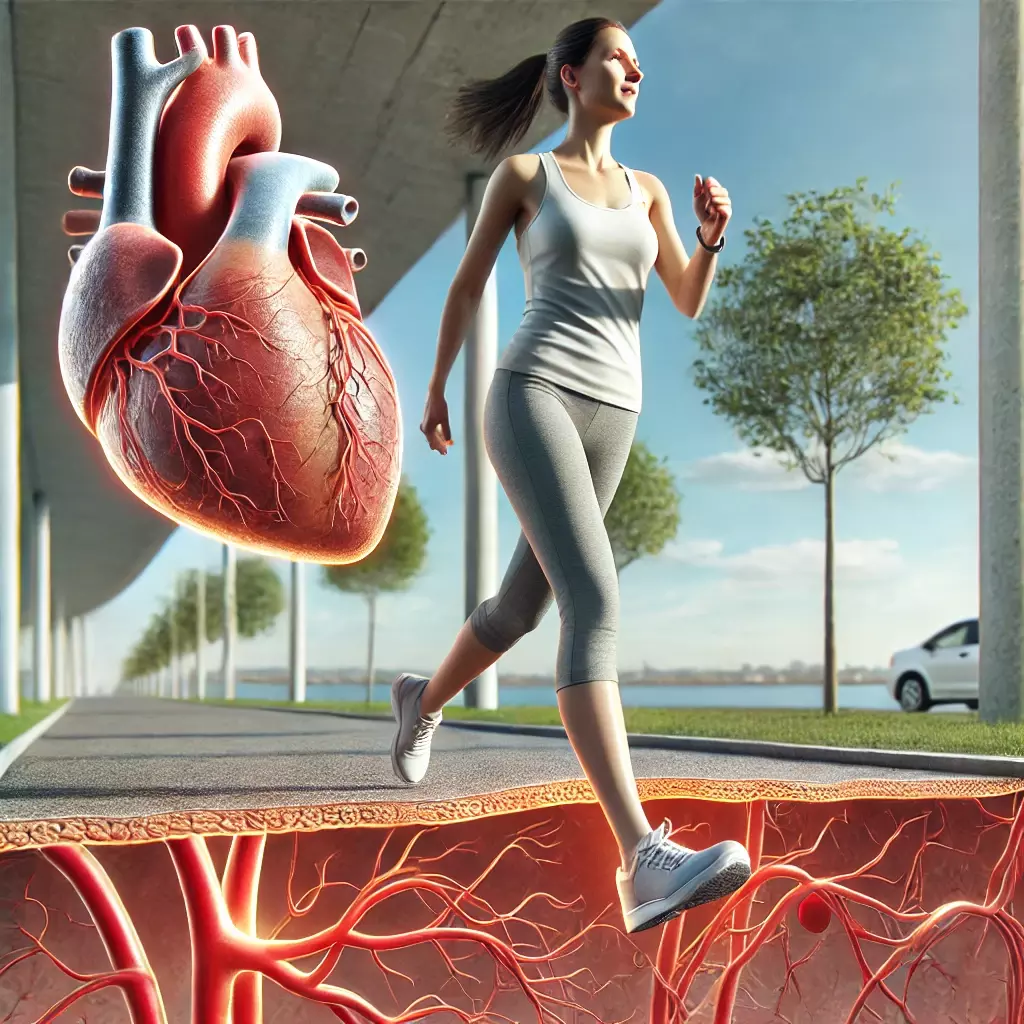

一般而言,绝经后的女性,尤其在40–75岁区间且存在一条或多条传统危险因素(如血脂异常、血压偏高、家族早发心血管病史、吸烟或长期久坐、超重/肥胖、血糖异常)时,可与医生评估是否进行一次基线CAC;结果为0分者多可把重心放在生活方式强化并按期复评;若积分升高,则需结合血脂/血压控制强度与必要的药物干预。复查频率通常以3–5年为参考,但仍应由专业人士基于个体风险、既往数值变化与合并症来决定,而非“一刀切”。

CAC与传统体检如何“协同作战”?

CAC是“结构证据”,而血脂、血压、空腹血糖/糖化血红蛋白、腰围/体重、肝肾功能、尿微量白蛋白等是“功能与代谢画像”。二者并行才能看清全貌:一方面用钙化积分判断斑块负担与未来事件几率,另一方面通过代谢指标寻找可干预的“燃料箱”。当结构负担不轻、代谢又失衡时,干预强度更应上调;若结构负担较低但代谢指标边缘异常,则重点放在生活方式与监测节奏。

结果并不等于“宣判”?如何读懂分层与行动路径

看到CAC积分,不必恐慌,也不能轻视。0分不代表“一劳永逸”,意味着“当前未见钙化”,但风险因素仍要管理;1–99分提示“已经上路”,宜尽快优化血脂、血压与体重管理;100–399分需要更有力的生活方式与药物策略,并与医生讨论他汀等降低LDL-C的必要性;≥400分应视为“高警戒”,在医生指导下完成更系统的评估(如功能性测试)并强化二级预防思路。重要的是:把分数转译为行动,而不是把分数当标签。

绝经后,心血管的“保护伞”本就逐步收拢,差别只是快与慢、轻与重;而冠脉钙化评分(CAC)能把看不见的风险转化为可度量的证据,帮助我们更早、更准地把握干预强度与节奏。请记住标题里的核心:无论绝经早或晚,风险都会抬头;

应牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。